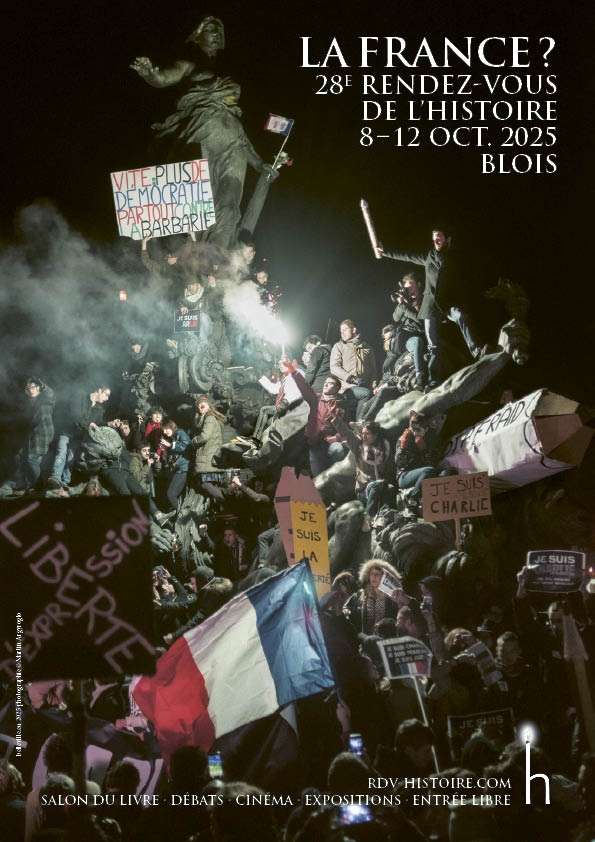

L’École et le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) participent aux 28es Rendez-vous de l’histoire, à Blois, qui auront pour thème « La France ? ».

Mercredi 8 octobre 2025 - Dimanche 12 octobre 2025

- Ville de Blois

Salon du livre

Les éditions de l’École et du CTHS présenteront sur le salon du livre une sélection de leurs publications, du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025 (stands 58 et 59).

Cartes blanches

L’École et le CTHS organisent trois cartes blanches.

Les sauveurs culturels. Anthropologie des activistes patrimoniaux

Samedi 11 octobre, 10h15-11h15

Tribunal judiciaire, salle des assises

Toute conscience patrimoniale suppose au préalable une situation de crise : la menace d’un danger, une catastrophe, l’intervention de démolisseurs ou de dépeceurs, etc. Face au sentiment de perte irrémédiable et pour y pallier, se font jour des techniques de salut culturel, mises en œuvre par des figures providentielles, communément qualifiées de « sauveurs ». Partant de l’analogie troublante qu’esquisse le terme, l’ouvrage présenté interroge, à l’appui d’une approche critique, comparative et interdisciplinaire, la superposition des champs religieux et patrimoniaux pour en montrer les limites.

Avec Cyril Isnart et Sylvie Sagnes, autour de l’ouvrage Les sauveurs culturels. Anthropologie des activistes patrimoniaux.

Couverture de l'ouvrage : Les sauveurs culturels

L’histoire de France en quête de sources

Samedi 11 octobre, 11h30-13h

Conservatoire de musique, Auditorium Hector Berlioz

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Un âge amer : les témoins de la Révolution et de l’Empire face à l’écriture de leur histoire, l’École nationale des chartes - PSL proposera lors de cette table ronde un échange sur les sources de l’histoire de France et leur utilisation par les historiens. Les spécialistes présents évoqueront tour à tour les grandes évolutions historiographiques et méthodologiques, le rapport souvent complexe des chercheurs avec les différents types de sources qu’ils utilisent, qu’il s’agisse de manuscrits, d’imprimés, ou même d’images ou d’objets, ainsi que les principales évolutions des méthodes d’étude et de critique des documents, depuis l’époque des érudits mauristes jusqu’à l’intelligence artificielle, en passant par la vogue de l’histoire romantique et l’école du positivisme historique. Le débat sera enfin l’occasion d’évoquer les spécificités propres à l’écriture de l’histoire de France, tout en faisant le lien avec les enseignements centrés sur les sources que dispense l’École des chartes – la fameuse « méthode chartiste » –, dont les préceptes continuent d’influencer de nombreux historiens, qu’ils soient médiévistes, modernistes ou contemporanéistes.

Avec Michelle Bubenicek (modératrice), Marie-Cécile Bouju, Julie Duprat, David Feutry, Guillaume Frantzwa et Charles-Éloi Vial.

Couverture de l’ouvrage Un âge amer : les témoins de la Révolution et de l’Empire face à l’écriture de leur histoire

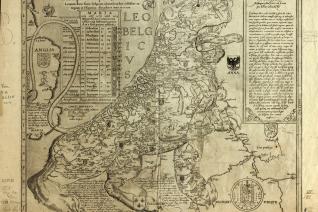

20 millions de Français ? La France de Louis XIV vue par ses intendants

Samedi 11 octobre, 14h15-15h45

INSA, bâtiment principal (petit amphi)

En 1697, Louis XIV estime que son véritable successeur sera le jeune duc de Bourgogne, son petit-fils, à qui il fait donner une instruction soignée. Pour que le prince connaisse son royaume, le roi ordonne à ses trente-trois intendants de fournir un rapport sur les provinces qu’ils administrent, ce qui nous vaut un tableau de la France vers 1700 : résumé historique et géographique, état moral de la population, éléments démographiques et fiscaux, état économique, religieux et militaire, notations sur l’exode des protestants ayant fui le royaume à la suite de la révocation de l’édit de Nantes. Cette entreprise est unique en Europe en ce temps-là. Ces textes, désormais érigés en piliers de la géographie de la France, sont recopiés tout au long du XVIIIe ; on les enrichit parfois. Initialement destinés à l’usage exclusif du duc de Bourgogne, ces mémoires se répandirent clandestinement d’abord dans la très haute société d’abord, ensuite dans la magistrature et dans le haut clergé. En posséder un exemplaire témoignait d’un certain prestige et certains manuscrits sont des objets d’art.

Il s’ajoute dans le même temps à cette enquête un solide outillage cartographique entrepris sous l’impulsion de l’Académie des sciences mais aussi d’éditeurs privés. La combinaison des descriptions statistiques et des cartes, outre les données objectives qu’elles fournissent, permet de se faire une idée juste de la façon dont la France était perçue dans les plus hautes sphères à l’époque de La crise de conscience européenne que les historiens des idées ont identifiée voici déjà longtemps. Il ne fait pas de doute que la grande enquête de 1700 fut témoin et produit de cette crise.

Le CTHS assure la publication de ces mémoires d’intendants. L’entreprise touche à sa fin. Aujourd’hui, elle compte 26 volumes parus, 9 000 pages imprimées ; plus de 1 000 manuscrits consultés et transcrits ; y ont coopéré 50 chercheurs bénévoles, actifs sur plusieurs décennies.

Avec Gérard Hurpin (modérateur), Cécile Souchon, Anne Bonzon et Olivier Poncet.

Diplomates français en 1943. Comment servir la France ? Quelle France ?

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères propose une carte blanche autour de l’ouvrage 1943, l'année du choix pour les diplomates publié en coédition avec le CTHS, le samedi 11 octobre à 16h.

1943 est la seule année de l’histoire de France au cours de laquelle trois autorités ont, pendant cinq mois, affirmé représenter le pays : celle de Vichy dans une France occupée par les armées de l’Axe, celle d’Alger sous contrôle de l’armée américaine, et le Comité national français de Londres. Après la fusion des autorités de Londres et d’Alger, en juin 1943, restaient face à face l’Etat français et le Comité français de la libération nationale. Comment ont agi ou réagi les diplomates français en poste à l’étranger - affectés dans les pays neutres, dans les pays de l’Axe ou, plus rarement, dans les pays en guerre contre l’Axe - dans ce contexte exceptionnel ?

⮕ Consulter la fiche événement sur le site des Rendez-vous de l'histoire

Lab du jeune chercheur

Destiné à ouvrir une fenêtre sur la recherche la plus actuelle qui se pratique en sciences humaines et en particulier en histoire, le Lab du jeune chercheur, dont le CTHS est partenaire, accueille une vingtaine de tables rondes et de communications de doctorants et de jeunes docteurs durant le festival.

Le cinéma français sous l’Occupation : une fortune paradoxale

Dimanche 12 octobre, 9h-10h30

Site Chocolaterie de l'IUT, amphi 1

Cette table ronde vise à interroger l’idée d’un « âge d’or » du cinéma français de la période 1940-1944. Cette notion a été construite par des critiques de l’époque, qui furent les premiers historiens du cinéma de l’Occupation, s’appuyant notamment sur l’absence presque totale de films promouvant la propagande ennemie et sur la réalisation d’œuvres prestigieuses (Les Visiteurs du soir). Cette représentation, en lien avec un récit national dans lequel le cinéma français s’intègre pleinement, sera questionnée à l’aune de nouvelles recherches.

L’étude de trajectoires individuelles (stars, personnalités fuyant les persécutions, collectionneurs et producteurs cherchant à protéger leurs films), de structures (sociétés de production, institutions publiques, autorités d’occupation), de la réception des films (Pontcarral, Le Corbeau) doit permettre de nuancer le regard rétrospectif sur ce cinéma. De même, l’examen de l’organisation par l’Allemagne nazie de la confiscation des films est possible grâce aux sources nouvellement accessibles. L’enjeu est de participer à écrire une histoire du cinéma émancipée de l’histoire des films.

Avec Christophe Gauthier (modérateur), Claire Daniélou, Célia De Saint Riquier et Simon Rozel.