Mes recherches portent sur l’histoire culturelle de l’État et de ses administrations, les bureaux de l’écrit en guerres civiles et l’histoire du droit et des institutions à la Renaissance. Je m’intéresse notamment aux opérateurs de politisation que sont les secrétaires de la première modernité, formant une progressive société administrative, relativement homogène, pointe avancée de la société politique. Ces administrateurs constituent, avec leurs homologues des puissances alliées et adverses, une première république européenne des bureaux.

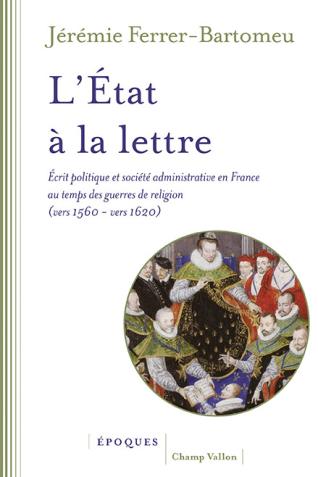

Dans le livre issu de ma thèse de doctorat (École nationale des chartes, 2017, dir. Olivier Poncet), L’État à la lettre. Écrit politique et société administrative en France au temps des guerres de religion (vers 1560 - vers 1620), publié en 2022 aux éditions Champ Vallon, je traite de l’implantation, dans l’immédiat entourage du souverain, de bureaux spécialisés dans le maniement, la projection et la réception de l’information politique. Ces bureaux, peuplés d’hommes relativement nouveaux dans les systèmes curiaux, sont des opérateurs de politisation et de luttes factionnelles entre les différents camps qui s’opposent, en France et en Europe, durant les conflits confessionnels du XVIe-premier XVIIe siècles. Ils modifient, dans le quotidien de leur pratique, non seulement la manière d’exercer le pouvoir mais forgent aussi une théorie politique nouvelle, au fondement de la monarchie administrative qui émerge véritablement dans la seconde modernité, systématisant l’héritage sociopolitique des troubles des années 1560-1620.

Ainsi, s'intéresser à ce que l’État fait de l’écrit et ce que l’écrit fait à l’État n'est pas qu’un basculement rhétorique, c’est également la condition pour comprendre l’économie générale de ce qui se joue pendant les guerres de Religion : temps de chaos et de bouleversement, ce fut également une des séquences politiques les plus riches du point de vue institutionnel, dans la pratique mais aussi dans la théorie politique.

Je m’attache actuellement à faire une histoire des discours que l’administration tient sur elle-même, ses pratiques comme sa position dans les agencements institutionnels.

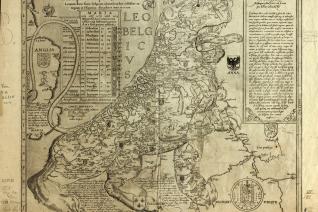

Ces recherches s’inscrivent dans un projet global, soutenu par le F.R.S.-FNRS : « Médiatisation et objectivation du pouvoir. La représentation des administrateurs de l’écrit politique (France, Pays-Bas espagnols. Vers 1540-vers 1650) ».

Outre ce projet principal, j’inscris mes recherches dans deux autres groupes internationaux : l’un se dédie à l’anthropologie politique et religieuse de la parole à l’époque moderne (Uni. Luxembourg, Uni. Genève, ULiège) ; l’autre est consacré à l’histoire et à l’anthropologie de l’État (groupe de contact F.R.S.-FNRS).

Curriculum vitæ de Jérémie Ferrer-Bartomeu

TéléchargerCurriculum vitæ analytique de Jérémie Ferrer-Bartomeu

Télécharger

Projet doctoral

Ma recherche doctorale s’intitule : « Volontés d’État. Pouvoirs des « bureaux », correspondances et reconfigurations de la société politique : le département de Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy, secrétaire d’État (vers 1560-1610) ».

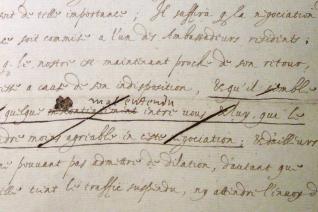

Je porte mon attention sur un ensemble de sources très disparates afin de réaliser une histoire problématique de l’État, saisi à travers l’inflation documentaire des « papiers d’État », née des troubles. Cette inflation documentaire suppose la refonte des cadres traditionnels de la société politique et l’implantation, au cœur de l’État, d’un personnel aux horizons d’attente neufs pour soutenir cette réformation qui s’inscrit dans les conceptions politiques nouvelles des derniers Valois. Une approche de l’État par la pratique et la consistance concrète de l’ouverture des paquets de correspondances, la préparation et la collection de formulaires de listes de relais de postes, les ratures et brouillons des lettres montre un projet politique mouvant, s’affrontant à la rugosité et aux malheurs des temps. Les innombrables décisions prises par les commis de chancellerie révèlent une histoire politique ouverte et potentielle. Sans faire l’économie d’une réflexion sur la notion problématique qu’est l’État moderne dans la récente historiographie, je centre l’analyse sur la jonction des intérêts d’une société politique qui lie son destin matériel au prince et la déclinaison des pratiques de ce groupe dans l’action de gouvernement. L’institution, au cœur du gouvernement du royaume, des secrétaires d’État m’apparaît alors centrale ; cette innovation politique préfigure les transformations de la « monarchie administrative » des XVIIe-XVIIIe siècles et dessine les contours d’un nouveau groupe élitaire, aux pratiques et aux savoirs nouveaux et largement empiriques.

Réception de Henri III au Lido de Venise, par le doge Mocenigo, le 18 juillet 1574, par Andrea Micheli, dit il Vicentino, 1595

Un acteur en particulier me semble rendre raison des profonds bouleversements de l’entourage royal : Nicolas de Neufville, seigneur de Villeroy. L’analyse de ses pratiques professionnelles et de ses conceptions politiques s’insère dans le courant récent de l’étude européenne des acteurs institutionnels. Je tente ainsi de lier pratiques et événements, discours et cadres mentaux en dépliant ce qui fait la matière dense de la vie et des écrits du secrétaire de quatre rois de France (1567-1617). L’étude conjointe de l’édifice de papiers produit, d’une trajectoire politique et des réformes de l’entourage du roi dans les décennies 1580-1590 semble alors fructueuse pour faire une histoire problématique de l’État. Je tente ainsi de comprendre comment Villeroy fonde, en fait et en droit, de nombreuses innovations politiques qui, sur près de cinquante ans, s’adossent à la configuration d’un imaginaire royal profondément renouvelé.

Pour faire l’histoire de ce moment politique saisi à travers l’inflation documentaire des papiers d’État, je souhaite inclure dans un corpus aux dimensions vastes des sources disparates.

La diversité et les contiguïtés de ces souces m’intéressent pour les actes qu’ils accomplissent. Dans ce programme, je me propose de réaliser des sondages des séries de correspondances politiques actives entre le monarque et certains de ses secrétaires. Ce matériau permet de restituer, sur des séquences longues, les conceptions de la pensée politico-religieuse des derniers Valois et du premier Bourbon. Les mutations et les horizons d’attente du groupe des « lettrés d’État » résident également dans la saisie des correspondances entre les départements, mais aussi avec les différents acteurs du pouvoir engagés dans les opérations de guerre et de négociation.

Les sources normatives rendent très sensible l’effort de réformation voulu par le dernier Valois : je cherche à lier, par une approche comparatiste, les textes qui traitent de l’organisation de l’administration attachée directement au service du roi et ceux qui structurent les nouvelles institutions de pénitence et de piété démonstrative. Les sources discursives – mémoires d’État, relations longues, traité de correspondance – sont l’élément fondamental qui permet de lier sources épistolaires et sources de la pratique, afin de résorber les ténèbres qui envahissent les cabinets des départements des secrétaires du roi fin XVIe-début XVIIe siècles.

La trame générale de ces chantiers est en outre constituée par l’analyse des transferts de savoirs administratifs entre les monarchies anglaise, espagnole et française. J’observe comment les « bureaux » des secrétaires Villeroy, Pérez (Espagne) et Walsingham (Angleterre) entrent en interaction par l’intermédiaire de leurs agents diplomatiques lors des crises et des négociations politiques internationales. J’observe l’émergence d’une « science d’Etat » à l’échelle européenne et les évolutions homologues des pratiques administratives à la faveur des nombreux contacts que les agents des trois monarchies entretiennent.

Champ(s) de recherche

- Histoire des temps modernes

- Histoire politique

- Institutions internes des états

- Iconographie

- Paléographie - archivistique

- Anthropologie de la communication

- Sociologie politique

Actualité(s)

Actualité(s) chartiste(s)

Événement(s)

Publication(s)

Minorités, migrations, mondialisation en Méditerranée XIVe-XVIe siècles

Publication de chercheur

Ouvrage

- Date de parution : 2022

Une culture politique du quotidien. La correspondance d’Henri, duc d’Anjou, lieutenant-général de Charles IX en direction des villes du royaume de France

Publication de chercheur

Chapitre d’ouvrage

- Date de parution : 2020