Enseignant la paléographie à l’École nationale des chartes - PSL depuis désormais trois décennies, Marc Smith nous détaille son parcours et revient plus particulièrement sur le métier méconnu de paléographe, dont l’expertise est très sollicitée mais demeure rare en France.

Une scolarité à l’École nationale des chartes

Arrivé à l’École en 1995 pour y devenir secrétaire général et maître de conférences, Marc Smith connaissait déjà bien l’établissement, pour y avoir été lui-même élève.

Né au Royaume-Uni, il étudie au lycée français de Milan lorsqu’il entend parler pour la première fois de l’École nationale des chartes. Deux professeurs en particulier l’incitent à s‘orienter vers le cursus d’archiviste paléographe : sa professeur de français, elle-même fille de chartiste, et son enseignant d’histoire, Frank Giroud, ayant interrompu sa scolarité à l’École pour devenir scénariste de bandes dessinées.

Hésitant entre des études de mathématiques, de langues orientales, et le cursus d’archiviste paléographe, Marc Smith choisit finalement d‘intégrer la classe préparatoire du lycée Henri IV à Paris pour passer le concours de l’École. Son choix est notamment motivé par les aspects linguistiques de la formation, tels que la philologie et l’ancien français, dont il n’était pas familier. Plus que l’étude de l’histoire, Marc Smith souhaite surtout être confronté au latin, par goût pour cette discipline.

Il découvre la paléographie en dernière année de classe préparatoire, en assistant au cours donné par Jean Favier à la Sorbonne.

J’ai aimé étudier toutes les disciplines du cursus d’archiviste paléographe. L’aspect moins théorique qu’en classe préparatoire, notamment avec l’apprentissage de la lecture des documents, me convenait mieux.

Une carrière rapidement tournée vers l’enseignement

Après une thèse d’École soutenue en 1988, dédiée à La France et sa civilisation vues par les Italiens au XVIe siècle, Marc Smith rejoint les Archives nationales en tant que conservateur du patrimoine, plus précisément auprès du Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN).

Après un an et demi à ce poste, il quitte Paris pour Rome et y reste trois ans (1990-1993), en tant que membre de l’École française de Rome, pour écrire sa thèse de doctorat. Celle-ci, prolongement de sa thèse d’École, s’intitule Les Italiens à la découverte de la France au XVIe siècle : géographie, voyages et représentations de l’espace.

Une fois sa thèse de doctorat soutenue, Marc Smith rentre à Paris et redevient conservateur du patrimoine aux Archives nationales. Il travaille plus particulièrement à l’inventaire des Expositions universelles, au sein de la section moderne (désormais la section du xixe siècle), jusqu’en 1995.

Il quitte ce poste pour rejoindre l’École en tant que maître de conférences et secrétaire général de l’établissement.

Marc Smith se remémore ses fonctions de secrétaire général de l’École, qu’il a occupées entre 1995 et 1998.

À cette période, il n’y avait qu’une douzaine de personnes dans l’administration, contrairement à aujourd’hui où l’on est plus nombreux. Le poste de secrétaire général consistait essentiellement à assurer les missions de directeur des études, de responsable des publications, ainsi que toutes sortes d’aspects pratiques et de gestion quotidienne de l’École. Le personnel administratif était très limité, et il n’y avait que le cursus d’archiviste paléographe : l’École ne délivrait pas encore les diplômes de master et de doctorat, comme c’est le cas aujourd’hui.

Marc Smith est nommé maître de conférences en paléographie française dès 1995. La chaire de paléographie est occupée par Marie-Clotilde Hubert, qui donne des cours de paléographie médiévale (latine), jusqu’en 1999. Après son départ, Marc Smith est élu à la chaire de paléographie, qu’il occupe encore à ce jour.

Également directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études - PSL depuis 2013, il y donne des enseignements dans le cadre d’un séminaire de recherche, auquel assiste un public composé d’étudiants, de doctorants mais aussi de nombreux auditeurs libres provenant notamment du monde de la typographie et de la calligraphie.

Visite de l’exposition « Miracles in Miniature », Morgan Museum & Library de New York, 2014 © Droits réservés

Les enseignements sont conçus de manière relativement complémentaire : à l’École nationale des chartes - PSL, cela reste centré sur l’apprentissage de la lecture et de l’expertise des livres et des documents en français et en latin, essentiellement produits en France. À l’EPHE - PSL, mon séminaire est tourné vers la paléographie italienne, allemande, anglaise, espagnole, portugaise… et vers des périodes que l’on étudie peu à l’École des chartes. Mon séminaire propose d’étudier des aspects qui ne sont pas principalement de la lecture de documents, il s’agit également de se familiariser avec l’histoire de l’écriture sous des angles différents.

À l’École des chartes - PSL, Marc Smith enseigne la paléographie aux élèves du cursus d’archiviste paléographe, de la première à la quatrième année. Si certaines disciplines enseignées à l’École deviennent des options à un certain stade du cursus, ce n’est pas le cas de la paléographie.

Il enseigne essentiellement la lecture et l’analyse de livres et documents anciens, en latin et en français.

Marc Smith participe également aux actions de formation continue proposées par l’établissement, donnant lieu parfois à des formations sur mesure. Dans ce cadre, il a notamment assuré une formation organisée pour la maison Hennessy à Cognac, relative à la lecture et à l’exploitation d’archives commerciales en anglais du XVIIIe siècle.

Marc Smith a également été professeur invité à de nombreuses reprises, notamment en Italie et aux États-Unis.

Il regrette seulement que dans les travaux de recherche des élèves, la paléographie serve surtout de clé d’accès aux sources et fasse plus rarement l’objet même d’une thèse, malgré des exceptions, telle une étude de graffitis médiévaux par Clément Dussart, prolongée par un brillant doctorat tout récemment soutenu. À l’EPHE - PSL, ses doctorants ont abordé des sujets aussi divers que l’édition d’un traité de danse du XVe siècle, le graphisme des anciennes barques de pêche bretonnes ou l’histoire des graffitis de gangs en Amérique.

Une expertise au service de la recherche et de l’art

Marc Smith étudie depuis quelques années les maîtres écrivains et les modèles d’écriture depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au début de l’époque contemporaine. Le projet est notamment soutenu par la fondation Singer-Polignac. Ce travail de paléographie vise à mieux saisir la typologie et la nomenclature des écritures d’après les modèles d’enseignement, afin de comprendre la variété des formes à première vue très disparates rencontrées à l’époque moderne. Au-delà, c'est aussi devenu une recherche de bibliographie analytique, donc d’histoire du livre et de la gravure.

À cette occasion, Marc Smith a étendu ses recherches à l’échelle de l’Europe, pour dresser des comparaisons entre la France et d’autres pays, mais aussi pour étudier la circulation des modèles graphiques dans l’Europe moderne et dresser un paysage européen de l’écriture. Une synthèse en a été esquissée dans deux séries de conférences, à Oxford (2020) et à Florence (2022).

En dehors des cercles académiques et universitaires, Marc Smith est particulièrement sollicité par des collectionneurs, collectivités et musées, aussi bien en France qu’à l’étranger. L’expertise dont il dispose étant rare, les demandes sont constantes : les paléographes sont peu nombreux, particulièrement en France. Les questions qui lui sont posées peuvent être regroupées en trois catégories : le déchiffrement, la datation et l’authentification d’un document ou d’un objet.

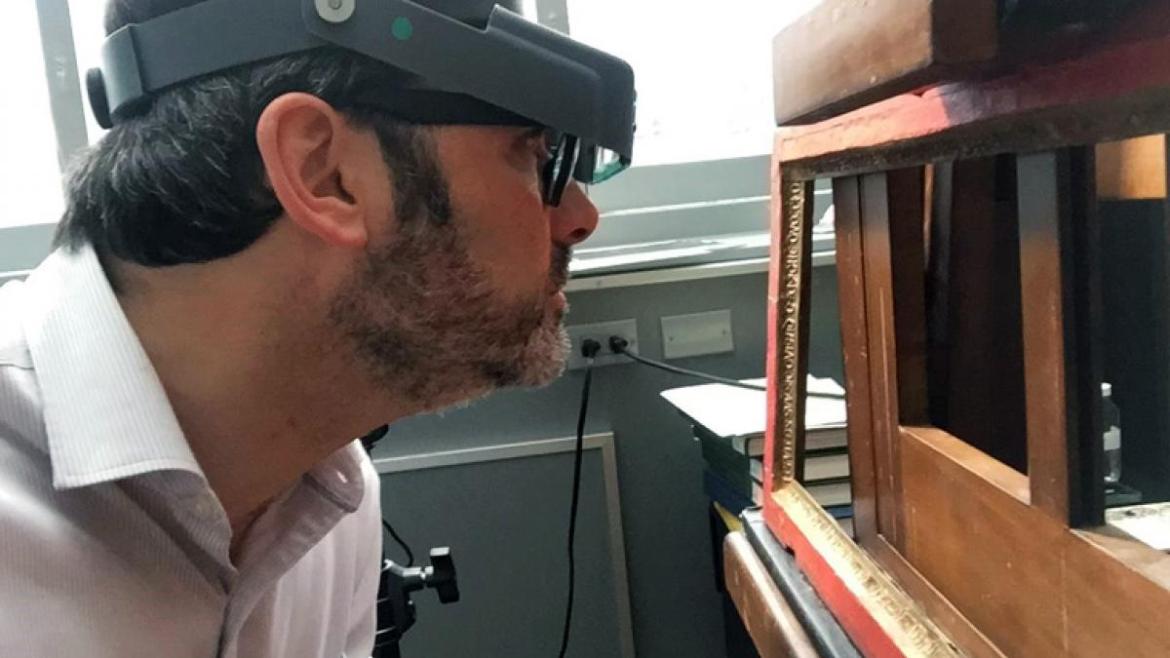

De nombreuses demandes portent sur l’épigraphie (étude des inscriptions sur des objets, des œuvres d’art), qui constitue un aspect de la paléographie peu traité à l’École. Récemment, Marc Smith a été amené à examiner l’inscription sur une sculpture datant de la fin du XVIe siècle, attribuée à Jean Bologne, afin de déterminer s’il s’agit d’une œuvre originale de ce sculpteur ou d’une copie du XVIIIe siècle. Son analyse a été confrontée à celle d’autres experts dans d’autres disciplines (historiens de l’art, spécialistes du style, de la technique…).

Marc Smith est également sollicité dans le cadre de la restauration d’œuvres, par exemple lors de la restauration d’un diptyque de Jan van Eyck conservé au Metropolitan Museum of Art, à New York, ou de l‘Agneau mystique du même van Eyck, à Gand. Plus récemment, il a été cité comme « témoin expert » à la cour suprême de New York, lors d’un procès relatif à la propriété d’un important tableau du XXe siècle.

Marc Smith examine les cadres du Metropolitan Museum of Art © Droits réservés

Intelligence artificielle et paléographie : quelle incidence sur la discipline ?

Depuis longtemps, on prédit aux paléographes que l’informatique les mettra un jour au chômage, en automatisant la lecture des manuscrits. Il y a vingt ans, Marc Smith, ayant déjà participé à des initiatives pionnières de paléographie numérique, restait persuadé (il l’a même écrit) que le déchiffrement des écritures difficiles serait longtemps hors de portée, du moins selon les principes algorithmiques classiques.

Or l’intelligence artificielle (ou apprentissage-machine) a renversé d’un coup l’obstacle en appliquant aux images des modèles fondés sur la probabilité. Le savoir paléographique est-il donc devenu inutile ? Bien au contraire. L’intelligence artificielle (IA) doit permettre d’affronter les masses d’écriture devenues accessibles par la numérisation, qui dépassent l’échelle individuelle d’un chercheur. Mais pour l’entraîner, on l’alimente en transcriptions préparées par des humains sur les échantillons d’écriture souhaités. Quant aux résultats, même un taux de succès impressionnant en apparence, tel que 5 % d’erreurs par mot ou par lettre, produit des transcriptions encore très inférieures à une édition mise au point par un expert qui comprend le texte.

Dans l’immédiat, parmi les principaux usages, on peut déjà efficacement fouiller les textes à la recherche d’un mot ou d’une expression, et on a fait de grands progrès dans la lecture de manuscrits endommagés : 2024 a connu en particulier une avancée spectaculaire dans le déchiffrement des papyrus carbonisés d’Herculanum. L’IA promet d’alimenter plus que jamais les paléographes, comme les philologues et les historiens, en données qu’il leur appartiendra d’interpréter.