Agathe Sanjuan nous livre une synthèse du numéro 299 de la Revue d’Histoire du Théâtre, coordonné par elle-même et Joël Huthwohl, consacré à retracer une histoire des metteuses en scène.

Par Agathe Sanjuan, directrice du pôle patrimoine, culture et rayonnement scientifiques à la Direction des bibliothèques et musées de l’Université Paris Cité, membre du Centre Jean-Mabillon.

![Image décorative : Quick. Catherine Dasté en répétition des Dames de Julietta [compagnie de La Pomme verte]. BnF - ASP, fonds Catherine Dasté](https://www.chartes.psl.eu/sites/default/files/public/styles/default_large/public/media/image/2024-12/quick-catherine-daste-en-repetition-des-dames-de-julietta-compagnie-de-la-pomme-verte-bnf-asp-fonds-catherine-daste.png?itok=7xvWixAZ)

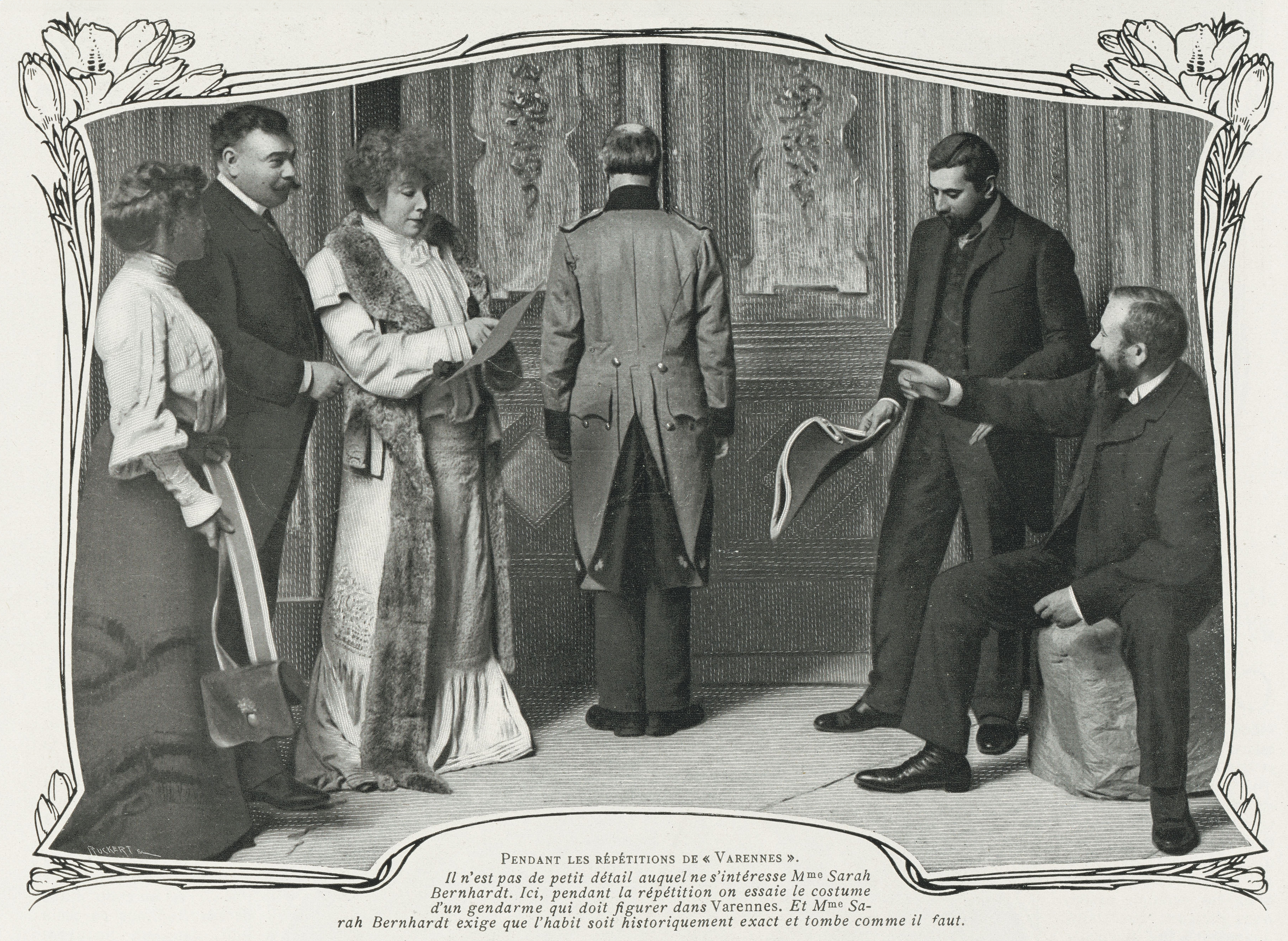

Quick. Catherine Dasté en répétition des Dames de Julietta [compagnie de La Pomme verte]. BnF - ASP, fonds Catherine Dasté

Un volume

Le numéro 299 de la Revue d’Histoire du Théâtre, intitulé « Pour une histoire des metteuses en scène », choisit d’ouvrir largement un champ d’étude peu exploré, celui de la place des femmes dans la mise en scène en France du XVIIe siècle au début du XXIe siècle. Coordonné par Agathe Sanjuan et Joël Huthwohl, le volume est composé de 17 articles historiques, d’une préface de Julie Deliquet et de deux entretiens parallèles d’Ariane Mnouchkine et d’Hélène Cixous.

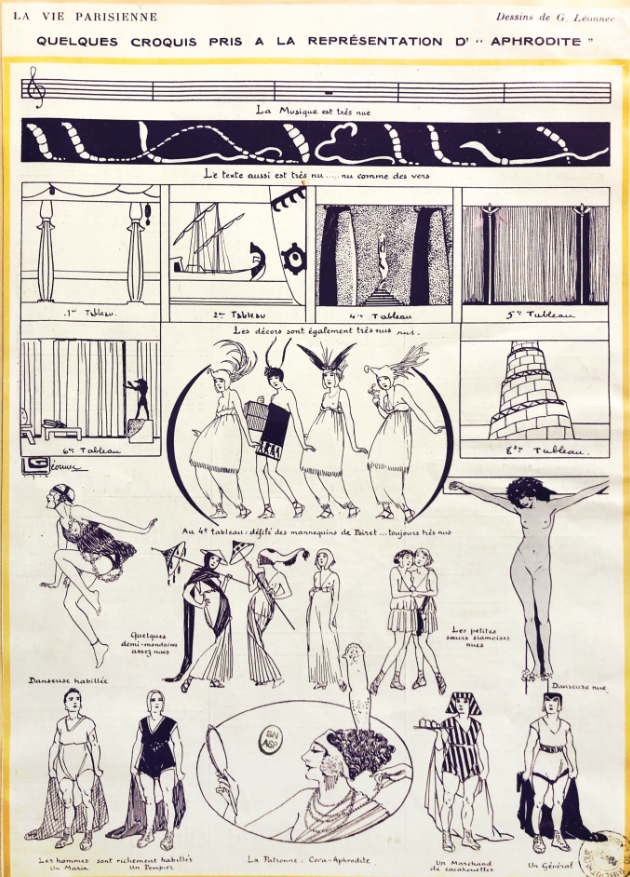

De nombreuses personnalités apparaissent avec des carrières et des œuvres variées. Dans un parcours chronologique, des mouvements et des tendances se dessinent et posent les premiers jalons d’une histoire essentielle, enfin visible, première étape vers une histoire mixte au plein sens du terme. Si des femmes se sont imposées à la direction des théâtres et des troupes aux XVIe et XVIIe siècle (Madeleine Béjart, Armande Béjart, Isabella Andreini), si elles ont une influence majeure dans le développement de l’art de l’acteur et de la scène dès le XVIIIe siècle (Clairon, Dumesnil), si certaines se font une place dès la naissance de la mise en scène moderne à la fin du XIXe siècle (Sarah Bernhardt, Réjane), il n’en reste pas moins qu’être femme est une difficulté majeure pour exercer cet art, comme de nombreux autres, et ce jusqu’à très récemment. Pour accéder à cette pratique, les femmes doivent cumuler d’autres fonctions ; ainsi sont-elles directrices de théâtre (Cora Laparcerie, Véra Korène), autrices, comédiennes (Louise Lara, Silvia Montfort), assistantes de metteurs en scène (Simone Jollivet), avant de pouvoir se revendiquer metteuses en scène.

Dans le second vingtième siècle, moins nombreuses que les hommes, elles ne disposent pas des mêmes moyens de production. Leurs parcours s’écrivent souvent dans les marges et dans des genres nouveaux parfois considérés comme mineurs, comme le théâtre pour enfants, le théâtre poétique ou le théâtre documentaire (Catherine Monnot, Catherine Dasté). Rares sont celles à être nommées à la direction de scènes nationales. C’est le constat que dresse encore Reine Prat, chiffres à l’appui, dans un rapport de 2006, déclencheur d’un mouvement de rééquilibrage de la part de l’Etat pour arriver à une quasi parité à la tête des Centres dramatiques nationaux aujourd’hui.

Anonyme, Nelly Roussel et des comédiennes de Par la révolte, s.d.. Bibliothèque Marguerite Durand, cote 099 B 744 GF

La démarche prosopographique s’est imposée à de nombreuses autrices et auteurs du volume, car pour connaître, il faut déjà savoir « nommer », comme l’indique la metteuse en scène Julie Deliquet dans sa préface. Le manque de sources est une difficulté : rapidement oubliées malgré des carrières notables, ces femmes de théâtre n’ont souvent pas laissé de fonds dans les institutions publiques et ne figurent donc ni dans les travaux historiques ni même dans les anthologies. Les autrices et auteurs du volume ont donc parfois accompli d’importantes recherches pour trouver les sources de cette histoire : Céline Candiard, Florence Filippi, Aurélien Poidevin, Annick Chekroun-Steller, Joël Huthwohl, Aude Ginestet, Léonor Delaunay, Nathalie Coutelet, Eugénie Martin, Anne-Lise Depoil, Noëlle Giret, Raphaëlle Doyon, Raphaëlle Jolivet-Pignon, Stéphane Miglierina, Tifenn Martinot-Lagarde, Lorraine Wiss, Erica Magris, Sophie Proust.

Ce volume n’est donc qu’une première étape vers une histoire plus globale qu’esquissent déjà les articles de Raphaëlle Doyon et Lorraine Wiss, pionnières dans ces travaux. Si le chemin semble long encore, pour atteindre un rééquilibrage réel de l’historiographie, la réflexion sur la mise en scène au féminin est féconde pour l’histoire du théâtre toute entière, dans ses croisements avec le féminisme, le théâtre militant et politique, le théâtre d’avant-garde tout autant qu’avec le théâtre de boulevard et l’académisme.

La volume se referme sur des entretiens de deux figures incontournables de la scène des 60 dernières années : Ariane Mnouchkine et Hélène Cixous. Elles démontrent, pour la mise en scène et la dramaturgie, combien « faire du théâtre autrement » au Théâtre du Soleil a permis de travailler à un projet artistique fondamentalement original abolissant les frontières de genre. Enfin, un portefolio final permet d’évoquer l’esthétique d’un spectacle emblématique de la place des femmes dans la création théâtrale, le Portrait de Dora, créé en 1966 au Théâtre d’Orsay, texte d’Hélène Cixous, mise en scène de Simone Benmussa, lumières de Geneviève Soubirou, spectacle accompagné d’un film de Marguerite Duras avec la chorégraphe Carolyn Carlson. Dans la distribution se succédèrent Nathalie Nell, Michelle Marquais, Catherine Sellers et Delphine Seyrig.

Le volume s’accompagne d’une iconographie aussi rare que son sujet. Avec plus de 80 images - portraits, scènes de théâtre - autrices et auteurs des articles ont eu à cœur de faire vivre ces metteuses en scène et les œuvres scéniques qu’elles ont portées.

Dessin de Léonnec pour Aphrodite, mise en scène de Cora Laparcerie, Théâtre de la Renaissance, 1914. La Vie parisienne : moeurs élégantes, choses du jour, fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes, 28 mars 1914. BnF - ASP

Podcast

Ce numéro de la Revue d’histoire du théâtre s’inscrit dans une nouvelle formule expérimentée depuis 2023. La Société d’histoire du théâtre propose d’ouvrir des champs de recherche multiformes.

L’ambition de la revue est tout autant d’écrire l’histoire que de faire émerger de nouvelles sources et témoignages. Ainsi la Société a produit un podcast d’accompagnement, composé de cinq entretiens réalisés par la journaliste Mélanie Péclat, pour donner à entendre des voix importantes de la mise en scène au féminin des dernières décennies.

Brigitte Jaques-Wajeman, Anne-Laure Liégeois, Sophie Loucachevsky, Chantal Morel et Anne Delbée prennent ainsi la parole, revenant sur leur carrière, leur formation, leurs influences et leur conception personnelle de la mise en scène.

Dictionnaire en ligne

Enfin, le chantier « Pour une histoire des metteuses en scène » propose également un dictionnaire en ligne et évolutif des metteuses en scène.

Alors que l’espace du volume ne permet pas de donner une place à toutes, la conception d’un outil en accès libre propose d’inscrire dans le temps la démarche amorcée.

À partir d’une cinquantaine de notices biographiques et artistiques, le dictionnaire est amené à s’étendre au fil des années et des propositions.