Entre 1940 et 1945, le cinéma européen ne fut pas seulement un outil de propagande : il devint aussi un enjeu de spoliation, au croisement des intérêts idéologiques, économiques et culturels de l'Occupant.

Par Célia De Saint Riquier, doctorante contractuelle en deuxième année à l’École nationale des chartes - PSL, membre du Centre Jean-Mabillon (école doctorale 472), chercheuse associée à la Cinémathèque France (Bourse Siegel) et boursière de la ville de Paris pour la recherche sur l’antisémitisme et la xénophobie.

Le champ de la recherche de provenance liée aux spoliations, qu’elles soient coloniales ou nazies, a acquis une reconnaissance croissante ces dernières années, tant dans le milieu académique que dans l’espace public. Des œuvres cinématographiques telles Monuments Men (George Clooney, 2014), Woman in Gold (Simon Curtis, 2015) ou, plus récemment, Dahomey de Mati Diop (2024), primé à la Berlinale, y ont largement contribué.

Si ces œuvres du septième art constituent des relais médiatiques essentiels de ces problématiques, il apparaît clairement, encore aujourd’hui, que le monde du cinéma ne s’impose toujours pas comme un véritable protagoniste dans la construction du discours sur les spoliations et la restitution.

La spoliation cinématographique (1940-1945)

Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, le film a lui aussi fait l’objet de saisies et de spoliations à leur propriétaire d’origine, et ce dans toute l’Europe. L’objectif premier de notre thèse, intitulée La spoliation cinématographique (1940-1945). Du trophée de guerre à la patrimonialisation, et dont cet article propose une synthèse, est avant tout de retracer une première histoire des saisies opérées en France par l’armée allemande pendant l’Occupation, et d’en exposer tant les jalons que les acteurs. De même, avant d’espérer ouvrir le domaine de la recherche de provenance au septième art, il est nécessaire de mettre en avant la spécificité des spoliations cinématographiques, intervenant dans un moment charnière de son histoire. Le second axe de ce travail souhaite en effet interroger cet acte violent dans le contexte de l’histoire de la patrimonialisation du film qui s’écrit alors.

En juillet 1939, peu avant le déclenchement de la guerre, le premier congrès de la Fédération internationale des archives du film (FIAF) réunit à New York plusieurs figures majeures du secteur, dont Frank Hensel pour le Reichsfilmarchiv et Henri Langlois pour la Cinémathèque française. L’ambition partagée est alors celle de la préservation coopérative du patrimoine filmique. Or, dès juin 1940, la Wehrmacht opère les premières saisies de films en France, incluant un stock issu des collections de la Cinémathèque française temporairement déplacé au château de Ballan-Miré.

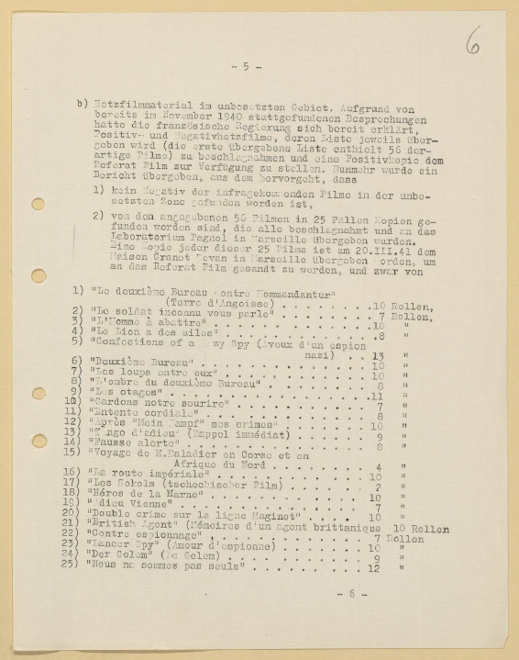

Les saisies sont loin de s’arrêter après la signature de l’Armistice. Au contraire, la Propaganda Abteilung Frankreich met en place un bureau de censure cinématographique (la Filmprüfstelle), qui obtient la gestion de toutes les spoliations filmiques opérées sur le territoire, en plus de devoir délivrer les visas de censure aux distributeurs. En zone occupée, la Filmprüfstelle met en place des commandos de recherche pour trouver des bobines. Afin de guider leurs fouilles, le Militärbefelshaber fait passer plusieurs ordonnances telle celle du 17 octobre 1940 concernant la saisie et la fabrication des négatifs de films, qui demande à tous les détenteurs de pellicules de lui envoyer une liste précise de ce qu’ils possèdent, ainsi que l’adresse d’entrepôt des bobines. Aucun lieu ne fait exception : laboratoires, sièges sociaux de sociétés, entrepôts de stockage, etc., sont visités par les commandos. La consultation d’un fonds d’archives conservé au Bundesarchiv-Militärarchiv à Fribourg-en-Brisgau constitué des rapports d’activité du groupe film de la Propaganda Abteilung nous livre la suite du parcours des films. Une fois saisis, ils sont entreposés dans des lieux de stockage temporaires puis visionnés afin qu’un rapport en soit établi pour servir à statuer du destin de la copie : destruction, utilisation à des fins diverses ou conservation dans les collections du Reichsfilmarchiv à Berlin.

En un peu plus d’un an, de novembre 1941 à novembre 1942, plus de 700 films saisis en France sont envoyés au Reichsfilmarchiv.

Les motifs de spoliation

L’un des principaux apports de ce travail en cours est d’interroger les motivations de ces saisies. La littérature scientifique, encore peu abondante sur le sujet, assimile jusqu’à présent ces spoliations à des trophées de guerre ou à des actions de spoliation de personnalités juives réalisées dans le cadre de la politique d’aryanisation mise en place dans l’industrie du cinéma. Or, si l’Occupant censure effectivement les films dont un membre du générique est juif (qu’il s’agisse du producteur, d’un acteur ou technicien), les documents consultés mettent en avant une démarche beaucoup plus complexe et polycéphale de saisie des œuvres filmiques.

Le premier motif de spoliation retrouvé dans les archives correspond à des œuvres de propagande anti-allemande, qu’il s’agisse de fictions ou de films d’actualités.

C’est le cas pour Après Mein Kampf mes crimes (Alexandre Ryder, 1940) dès juin 1940, ou de Confessions of a Nazi Spy (Anatole Litvak) en mai 1941. Ces films sont d’abord à la destination du ministère de l’Éducation du peuple et de la propagande du Reich qui s’en sert de contre-modèle, voire détourne à ses propres fins certaines séquences.

D’autres œuvres sont saisies pour le Haut commandement de la Wehrmacht à des fins militaires et leurs séquences sont analysées pour fournir des renseignements géographiques stratégiques. Dans ces deux cas, une fois leur utilisation achevée, les films sont envoyés au Reichsfilmarchiv pour être conservés.

Certaines bobines sont directement sélectionnées pour enrichir les collections du Reichsfilmarchiv, répondant à la volonté de Goebbels d’en faire la plus grande cinémathèque du monde et d'aider les futurs réalisateurs à faire rayonner le cinéma allemand.

Un commando spécial financé par la cinémathèque du Reich dirigé par Frank Hensel (alors directeur de la FIAF) est chargé de sélectionner les films devant la rejoindre. Des films tels que Snow White (David Hand, 1937) des studios Disney sont emportés, symbolisant à l’époque un aboutissement technique inégalé.

Vers la patrimonialisation du septième art

Si ce dernier cas répond une démarche d’accumulation de trophées de guerre, elle marque également un changement de statut du film ainsi qu’un décalage de perception de ces œuvres entre la France et l’Allemagne. Depuis sa création en 1935, le Reichsfilmarchiv mène en effet une politique d’acquisition et de développement particulièrement active. Si ces moyens mis en œuvre sont évidemment liés à la place particulière accordée au cinéma dans la politique propagandiste nazie, le film devient également un patrimoine qu’il est nécessaire de conserver. Plusieurs autres démarches similaires éclosent ainsi à la fin des années 1930 en Occident aboutissant à la création de la FIAF en 1938. Du côté français, le gouvernement tâtonne toujours dans la création d’une véritable cinémathèque nationale et est dépassé par la Cinémathèque française, mise en place en 1936 par Henri Langlois qui accumule rapidement une collection conséquente.

La déclaration de guerre réactive cette dichotomie, à la fois entre la France et l’Allemagne mais aussi au sein du territoire hexagonal, et les saisies cristallisent elles aussi ce débat sur la patrimonialisation du septième art. L’Occupant souhaite conserver un échantillon le plus large possible des productions filmiques, reconnaissant même à certaines productions de propagande ennemie une valeur esthétique notable. La Cinémathèque française quant à elle, joue pendant cette période un rôle particulièrement intéressant. Langlois tente pendant toute l’Occupation de protéger ses collections, usant d’abord de ses relations nouées à la FIAF avec Hensel. Il dissimule ensuite une partie de ses collections filmiques notamment au château de Béduer (Lot), les confiant aux bons soins de Lotte Eisner, juive allemande recherchée par les Allemands. Le gouvernement français, divisé entre Vichy et le Comité d’organisation de l’industrie cinématographique à Paris, mène une politique contradictoire. S’il semble se désintéresser des saisies opérées sur son territoire, collaborant même en mai 1941 en saisissant en zone sud un total de 25 films de propagande anti-allemande, il soutient tout au long de l’Occupation les démarches de Langlois et finance secrètement le déplacement des copies dans le Lot.

À la Libération, le cinéma est relativement oublié des politiques de réparation, témoignant de la difficulté à le considérer comme un patrimoine et ce, bien que quelques articles appellent à prendre la mesure des pertes filmiques pendant la guerre. Plusieurs facteurs expliquent ce désintérêt, à commencer par la nature reproductible du support qui permet que peu d’œuvres disparaissent totalement et que nombre d’entre elles soient retrouvées après la guerre. Les acteurs de l’industrie et les propriétaires de films n’entrevoient eux-mêmes que peu la valeur patrimoniale de leurs pertes, au-delà de leur simple caractère économique. À l’instar de Jacques Haïk, producteur et exploitant juif tunisien spolié pendant l’Occupation, beaucoup se concentrent sur la récupération de leurs salles de cinéma ou des éléments à valeur marchande de leur patrimoine, laissant de côté les copies de vieux films muets ou de propagande perdus, inexploitables à l’après-guerre.

Le récent cas de restitution du film Europa (Stefan et Franciszka Themerson, 1932) à leur ayant-droit en 2019 nous permet d’inclure notre sujet de thèse dans l’actualité contemporaine des restitutions. Ce film, situé à la croisée du cinéma et de l’art expérimental, constitue à ce jour l’unique exemple documenté de restitution d’une œuvre cinématographique spoliée par les nazis.

La restitution du film Europa met en évidence le statut encore ambigu du film en tant que patrimoine culturel et donc éligible aux processus de restitution.

Cela souligne la nécessité de mieux faire connaître cette dimension méconnue de l’histoire du septième art pour en faire, à terme, un objet central des recherches de provenance, dans toute sa diversité – fiction, expérimental, documentaire ou film d’actualité.

La rédaction de cet article a bénéficié du soutien de la Cinémathèque française – Bourse Jean-Baptiste Siégel.