Comment raconter l’histoire universelle – c’est-à-dire l’ensemble des faits politiques, religieux et culturels survenus, année après année, dans les différentes régions d’un monde qui, pour beaucoup d’historiens occidentaux, a longtemps coïncidé avec l’Europe ? Et comment structurer cette masse d’informations sur une page, de façon à restituer de manière synchrone l’histoire des principaux royaumes européens ?

Par Elisa Lonati, post-doctorante ANR ERC Access.

La solution d’Eusèbe de Césarée

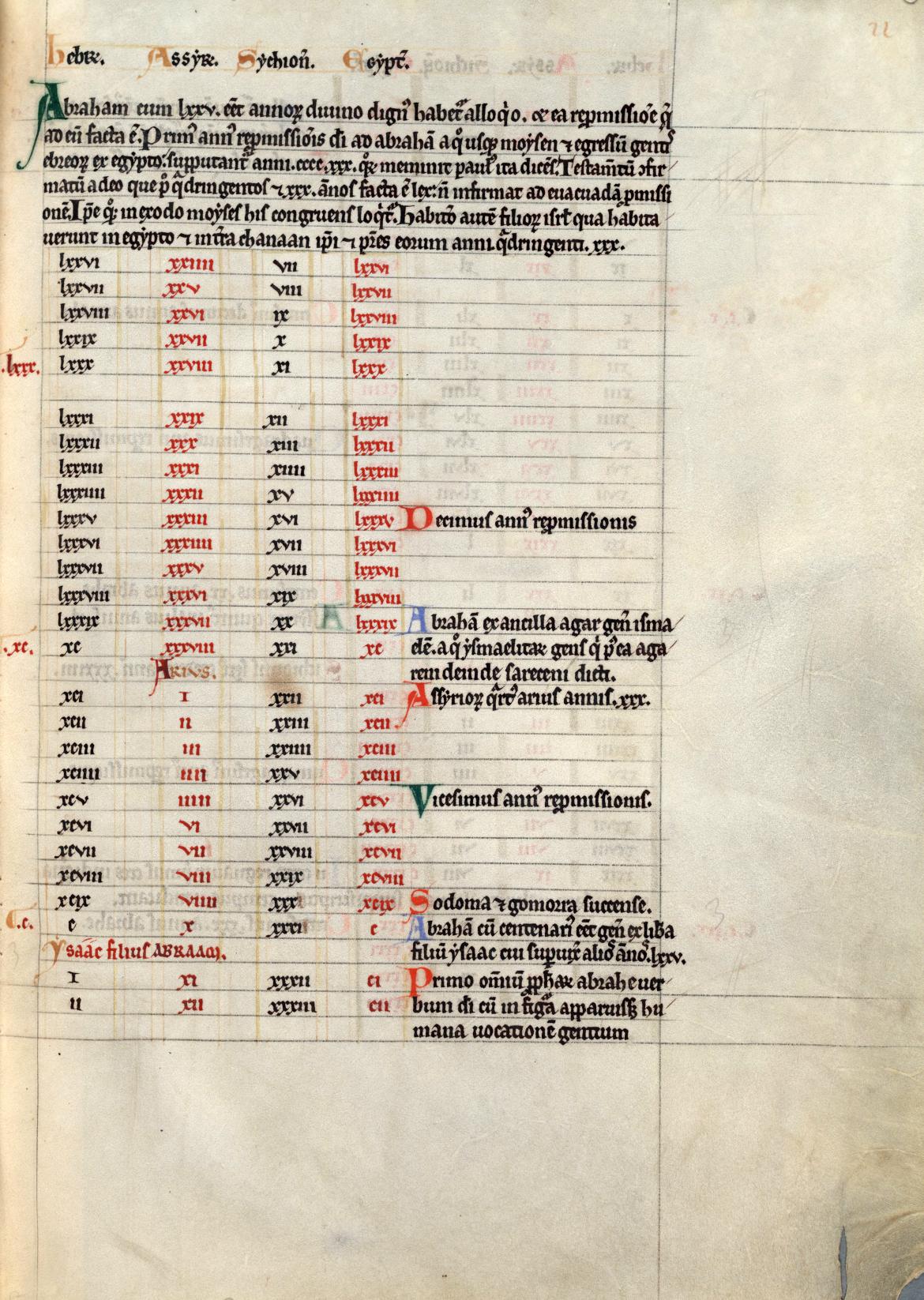

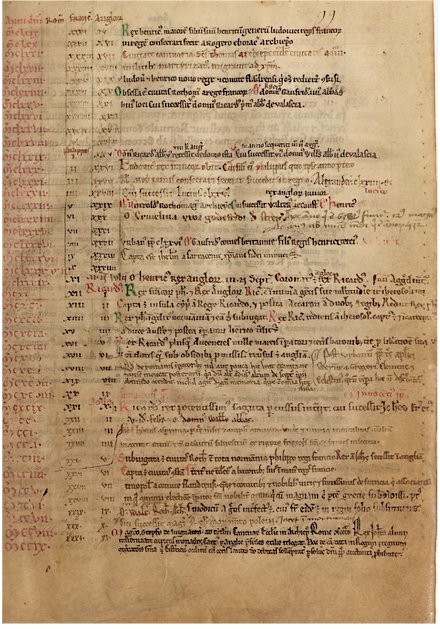

Au ive siècle, Eusèbe de Césarée a proposé une solution : il a inventé un système de chronologie parallèle, en disposant plusieurs colonnes côte à côte, chacune étant dédiée à un peuple. Dans chaque colonne, il a inscrit successivement les souverains, et il a rattaché à leurs années de règne de très brèves notices historiques. Quelques décennies plus tard, grâce à Jérôme, la chronique d’Eusèbe a été traduite du grec en latin et prolongée, et s’est ainsi imposée en Occident comme le modèle de référence pour toute chronique universelle (voir fig. 1).

La synthèse magistrale de Sigebert

Au fil du temps, plusieurs chroniqueurs latins ont tenté d’adapter le modèle d’Eusèbe-Jérôme pour raconter les événements survenus après la chute de l’Empire romain. Mais aucun n’a réussi à marquer l’historiographie ultérieure comme Sigebert de Gembloux. Né vers 1028 et entré très jeune à l’abbaye bénédictine de Gembloux, près de Namur, Sigebert y passa une grande partie de sa vie ; il enseigna aussi longtemps à l’abbaye de Saint-Vincent de Metz, bénéficiant dans les deux institutions de bibliothèques d’une richesse remarquable. Auteur de nombreux ouvrages hagiographiques, biographiques et historiques, Sigebert a su créer, avec son Chronicon, une synthèse magistrale de l’histoire de l’Empire romain d’Occident et d’Orient, puis carolingien et germanique, ainsi que des histoires régionales, depuis l’arrivée des peuples barbares jusqu’à la formation des monarchies nationales.

Pour raconter cela, Sigebert a intelligemment restructuré le système mis en place par Eusèbe-Jérôme.

Pour chaque année, il rassemble sur une seule ligne les données chronologiques concernant les différents souverains, puis développe, sous forme de notices concises – mais extensibles au besoin – les faits qui leur sont liés.

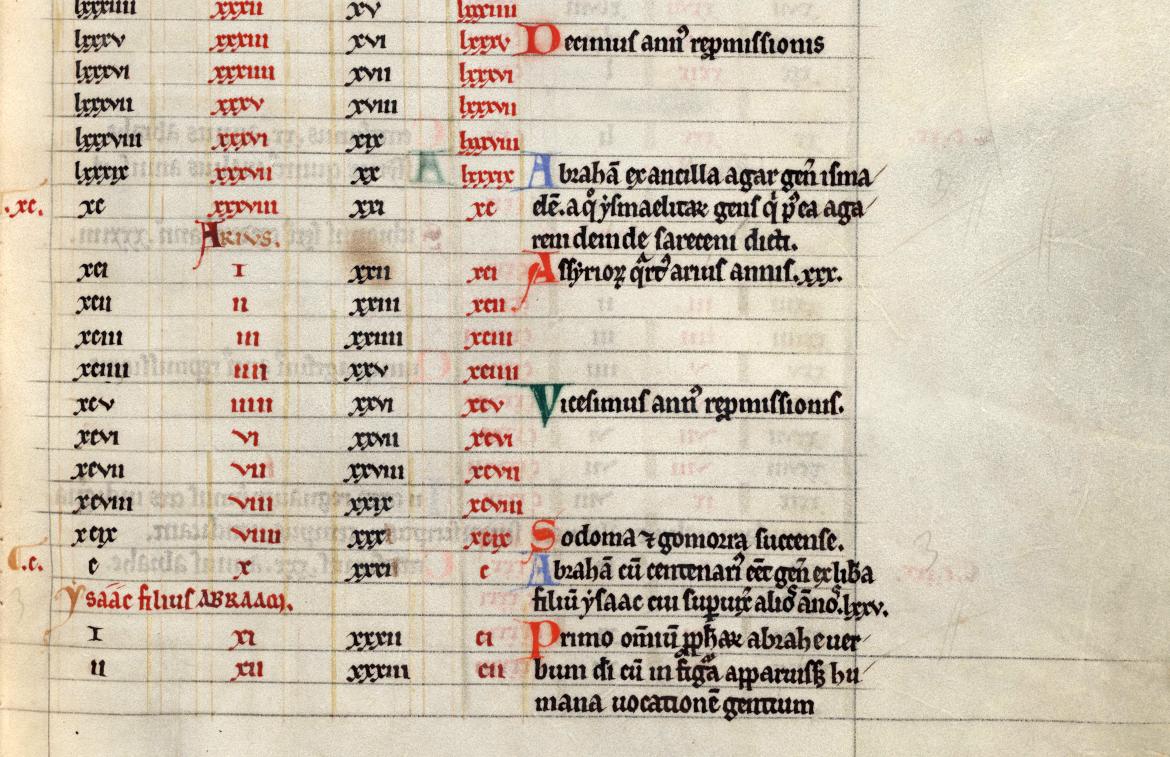

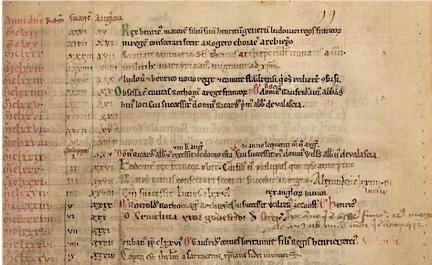

Ces notices intègrent aussi des éléments relevant de l’histoire intellectuelle, de l’hagiographie, des débats dogmatiques. Une trace concrète de ce travail nous est parvenue dans le manuscrit Bruxelles, KBR, 18239-40, réalisé à Gembloux sous la supervision de Sigebert : on y observe les enrichissements et les réécritures que l’auteur a introduits pendant le processus de révision – un travail interrompu à sa mort en 1112 (voir fig. 2).

Circulation et transformations du modèle

Le cadre universel élaboré par Sigebert s’est imposé dès le début par sa puissance de structuration, si bien que de nombreuses copies du Chronicon commencèrent à circuler, notamment dans le nord de la France et en Belgique. Mais ses lecteurs ne se sont pas contentés de le recopier : chacun y a glissé des informations relatives à sa propre région, à l’institution et à l’ordre monastique auxquels il appartenait, et a ajouté des notices couvrant les années postérieures à la mort de Sigebert.

Ainsi, une histoire universelle s’est aussi transformée en une pluralité d’histoires de communautés particulières.

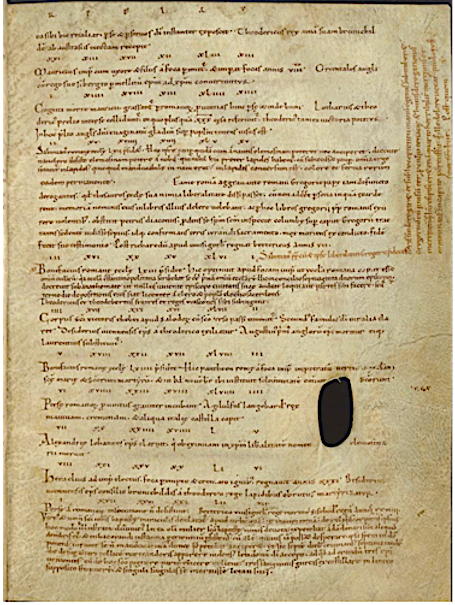

Dans le même temps, des auteurs travaillant dans des institutions variées – la grande abbaye cistercienne de Clairvaux, les célèbres abbayes parisiennes de Saint-Victor et Saint-Denis – ont entrepris à leur tour de rédiger des récits de l’histoire universelle. Tous ont choisi le Chronicon de Sigebert comme squelette, sur lequel ils ont greffé des matériaux plus développés, issus d’un vaste éventail d’œuvres historiographiques, hagiographiques, théologiques, littéraires ou scientifiques, selon leur sensibilité et leurs objectifs propres. Ces appropriations ont donné lieu à une large palette de transformations du modèle. Les notices ont été restructurées de façon plus ou moins profonde – reléguant l’Empire au second plan au profit de l’histoire nationale française ou de celle des papes, ou bien organisant le récit en chapitres thématiques qui regroupent les événements de plusieurs années (voir fig. 3). Les matériaux, quant à eux, ont été sélectionnés et réorientés par la juxtaposition de sources aux perspectives politiques et religieuses diverses.

Le projet SiGMaH

Malgré l’intérêt considérable que représente cet ensemble de textes – tant pour connaître une infinité de faits qui ne sont racontés nulle part ailleurs que pour saisir la vision du monde, les conditions de travail, les techniques de composition et la perception du métier de chaque historien –, la quasi-totalité de ces œuvres demeure inaccessible ; et même des travaux pionniers comme ceux de Mireille Chazan n’ont pu en révéler toute la portée.

C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet SiGMaH, soutenu en 2024-2026 par une bourse Access ERC de l’ANR et destiné à déboucher sur une candidature à l’ERC Starting Grant.

En adoptant des approches philologiques, digitales et historiques résolument innovantes, il vise à comprendre et démontrer la centralité du Chronicon de Sigebert dans l’historiographie médiévale et moderne.

Il s’agira, en premier lieu, de réexaminer en profondeur le Chronicon dans sa version originale. Bien qu’il ait été édité dès 1844 par Ludwig Bethmann dans la collection des Monumenta Germaniae Historica, nous disposons aujourd’hui de connaissances, d’approches et d’outils qui nous permettent de progresser radicalement dans la reconstitution de la bibliothèque de Sigebert, d’identifier avec plus de précision les manuscrits qu’il a consultés, et de mieux apprécier l’art avec lequel il a su concilier des points de vue variés selon les périodes et les thématiques abordées.

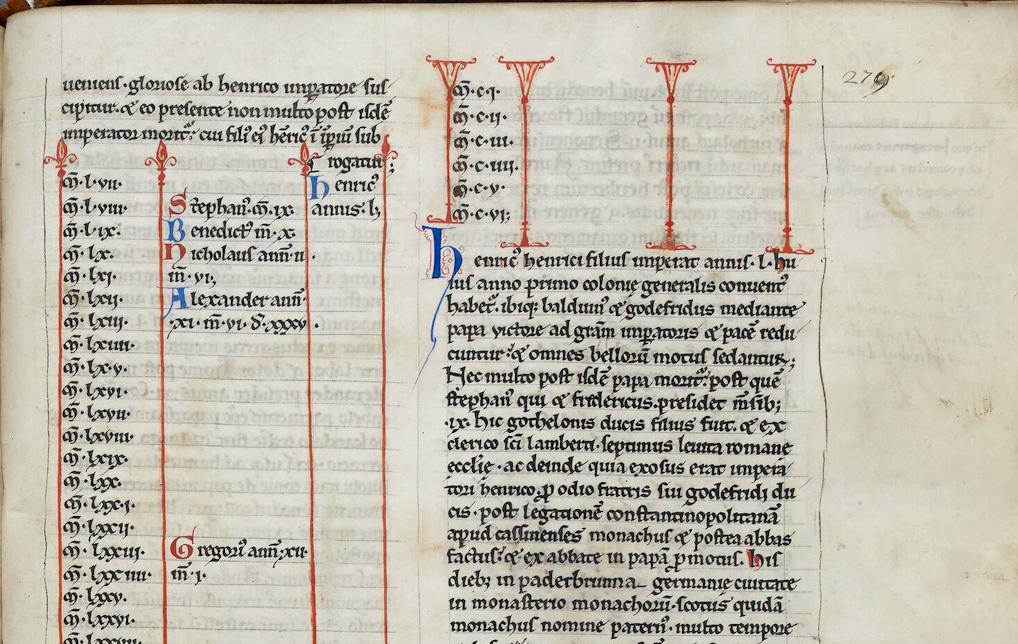

Mais l’impact de Sigebert se mesure surtout en plongeant dans ses métamorphoses. Une vingtaine de manuscrits « enrichis » du Chronicon feront l’objet d’analyses matérielles et textuelles inédites, visant à retracer toutes les altérations et les additions introduites dans chaque copie, pour comprendre comment chaque exemplaire est devenu le reflet de l’identité et de la réalité historique d’une institution donnée – c’est le cas, dans la fig. 4, de l’abbaye cistercienne de Mortemer, dans l’Oise.

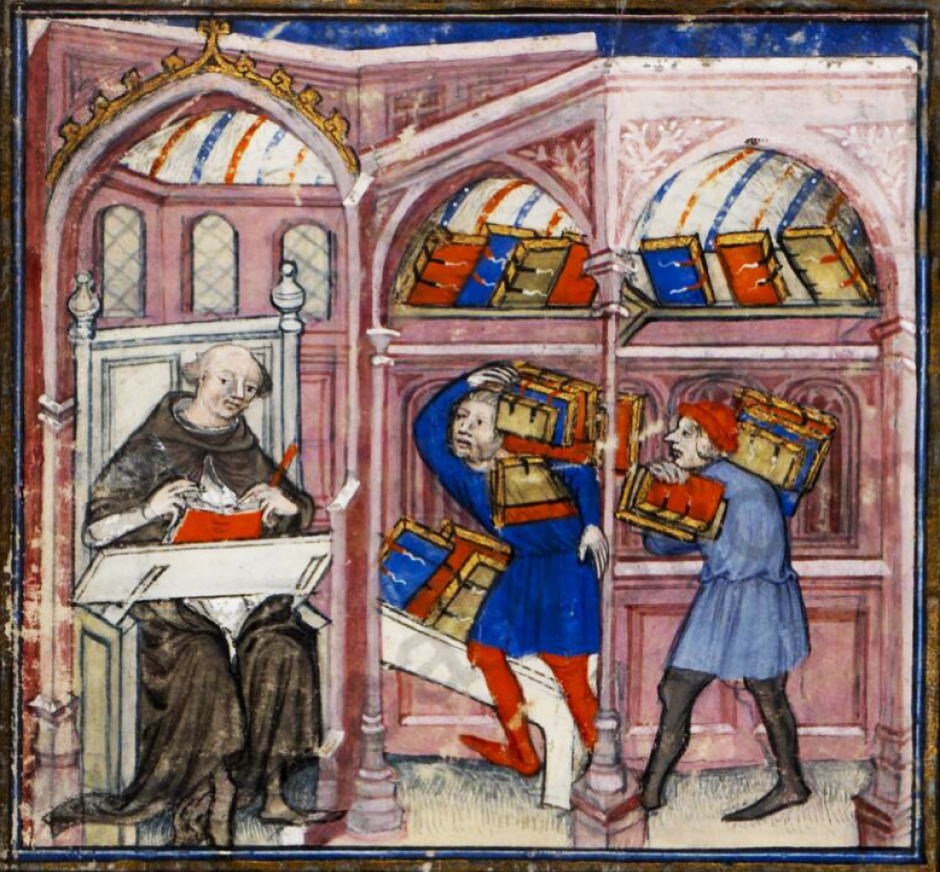

Les œuvres inspirées par Sigebert représentent, au total, des milliers de pages, des centaines de sources et des dizaines de manuscrits : leur étude ne saurait être épuisée par un seul projet ! Le projet SiGMaH adoptera donc une trajectoire ciblée, qui éclairera une évolution majeure de l’écriture de l’histoire universelle : le passage du schéma proposé par Sigebert à des « histoires encyclopédiques » telles que le Chronicon du cistercien Hélinand de Froidmont (c. 1160-1230) et le Speculum historiale du dominicain Vincent de Beauvais (c. 1180-1264) – dont le second a largement puisé dans le précédent, mais a rencontré un succès bien plus vaste (voir fig. 5).

Fig. 5. Città del Vaticano, BAV, Reg. lat. 538 – Vincent de Beauvais au travail

L’objectif est de saisir comment chaque auteur a fait « éclater » le squelette chronologique sigebertien, en l’étoffant massivement par des chaînes d’extraits tirés d’œuvres extrêmement variées.

Les restructurations et réécritures entreprises pour forger une sorte de résumé de toutes les connaissances humaines disent beaucoup des intérêts propres à chaque auteur, ainsi que des finalités qu’il poursuivait – d’autant plus que ces intellectuels ne nous parlent qu’à travers leurs œuvres. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que le Speculum historiale est devenu, au fil des siècles, un texte fondamental de la culture européenne : il a été abondamment exploité par toutes sortes d’œuvres historiques, latines et vernaculaires, ainsi que par des collections de vies de saints et des anthologies littéraires – autant de textes qu’il demeure difficile d’identifier précisément, et que l’on ne peut réellement comprendre sans reconnaître le rôle structurant de ce modèle.

Mais notre projet n’omettra pas d’explorer d’autres voies par lesquelles l’héritage de Sigebert a été remodelé, selon des méthodes plus traditionnelles, dont l’impact n’en a pas moins été considérable. Des figures telles que Robert d’Auxerre, Guillaume de Nangis ou Jean de Saint-Victor ont œuvré, aux xiiie-xive siècles, dans de véritables laboratoires de l’historiographie française. En analysant la manière dont chaque auteur a retravaillé la structure chronologique héritée de Sigebert et réinterprété les événements majeurs de l’histoire locale, nationale et européenne, on dégagera des indices novateurs sur la façon dont chacun a construit son propre sens du processus historique, ainsi que sur les liens complexes qui l’unissent aux autres. Une attention particulière sera également portée à deux traductions françaises du Chronicon, qui reflètent des entreprises culturelles et linguistiques distinctes aussi remarquables que méconnues.

Parmi les nombreuses interrogations soulevées par un tel projet, une question transversale s’impose : comment structurer ces masses de données de manière à la fois exhaustive et intelligible, afin d’identifier avec précision les modalités compilatoires et les dynamiques intellectuelles à l’œuvre, et de déterminer ainsi le rôle exact que le Chronicon de Sigebert et ses avatars ont joué dans la formation de la culture historique européenne ? Pour répondre à ces enjeux, SiGMaH développera un écosystème d’éditions électroniques, qui mettra en dialogue l’œuvre de Sigebert et de ses héritiers et permettra de les interroger selon une pluralité de filtres.

Ce dispositif formera le premier noyau d’un portail de l’historiographie médiévale, destiné également à favoriser des expérimentations innovantes sur l’ensemble des chroniques universelles.